空间等离子体湍流是一类复杂现象,核心特征体现为湍流扰动能量的非线性跨尺度传输。在太阳风中,磁场扰动功率谱密度(PSD)通常呈现三个显著的幂律区间,且由两个谱拐点分隔:小尺度拐点标志着从磁流体力学(MHD)尺度到离子动理学尺度的过渡,大尺度拐点则将 MHD 惯性区(对应卫星坐标系下满足 f⁻⁵/³ 分布的频率区间)与更大尺度下更平缓的 f⁻¹ 标度区明确划分。这一标志性谱特征具有普遍性,在地球、火星、金星、土星等多颗行星的磁鞘中均有观测记录。明确湍流扰动的物理本质意义重大,目前利用多种不同方法,可从卫星观测参数中分离各类 MHD 模式与相干结构的相对贡献。前人研究证实,阿尔芬波、快 / 慢模式磁声波、丝状阿尔芬涡旋、电流片、磁洞等多种跨尺度波动与等离子体相干结构,是能量传递与耗散过程的关键载体。

火星磁鞘的湍流现象具有区别于其他行星的独特性,核心源于其特殊的空间尺度与等离子体环境。火星磁鞘空间尺度异常紧凑,仅为地球磁鞘的 5%–10%,这一特点对经激波作用后的太阳风湍流的发展构成根本性约束,有可能直接影响湍流的空间演化及向小尺度的拓展。同时,火星大气逃逸的中性粒子会通过光致电离和电荷交换过程,在太阳风静止参考系中生成富含自由能的拾起离子。这类粒子的局地能量注入,会触发质子回旋波(PCWs)及其他波动模式在火星磁鞘内发展,不仅增加了跨尺度能量转移过程的理解难度,还可能显著增强湍流能量跨尺度传输速率。然而,截止到目前这一现象仅在火星弓激波上游太阳风中的 PCWs 存在区域得到观测验证。目前,关于火星磁鞘湍流能量跨尺度传输率的参数依赖性特征与空间演化规律,尚未形成系统且深入的认知,相关研究仍存在显著空白。

近日,太阳活动与空间天气全国重点实验室王赤院士团队的蒋文策博士后、李晖研究员联合法国综合理工学院、阿根廷布宜诺斯艾利斯大学和英国伦敦大学学院等合作者,基于 MAVEN 卫星提供的数年高分辨率磁场和离子数据,开展了火星附近太阳风湍流能量串级率的统计分析,重点探究火星弓激波作用前后太阳风湍流能量串级率的演化规律。该研究首次通过卫星观测,表征了 MHD 尺度下湍流能量串级率的空间演化特征及其与弓激波参数的关联性。核心发现显示,从太阳风向磁鞘过渡时,湍流能量串级率平均增强三个数量级;斜激波和准垂直激波下游的湍流能量串级率,高于准平行激波下的观测结果。这些成果首次为激波法向角与湍流能量耗散增强的相关性提供直接观测证据,为理解空间等离子体中普遍存在的激波 - 太阳风湍流相互作用过程提供了重要启示。

本论文近期发表在在本领域国际学术期刊Geophysical Research Letters上。

文章链接: Jiang, W., Li, H.(通讯作者), Andrés, N., Hadid, L., Verscharen, D., & Wang, C. (2025). Significant amplification of turbulent energy dissipation through the shock transition at Mars. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL117801. https://doi. org/10.1029/2025GL117801

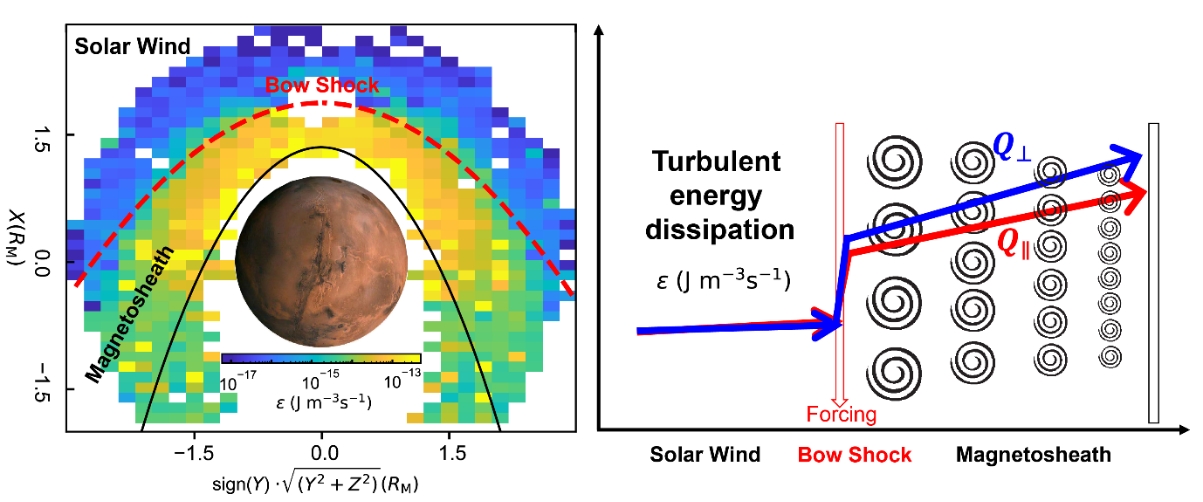

图1,火星弓激波上下游太阳风湍流能量串级率的空间分布图(左)和湍流能量串级率跨越弓激波的空间演化卡通示意图(右)。

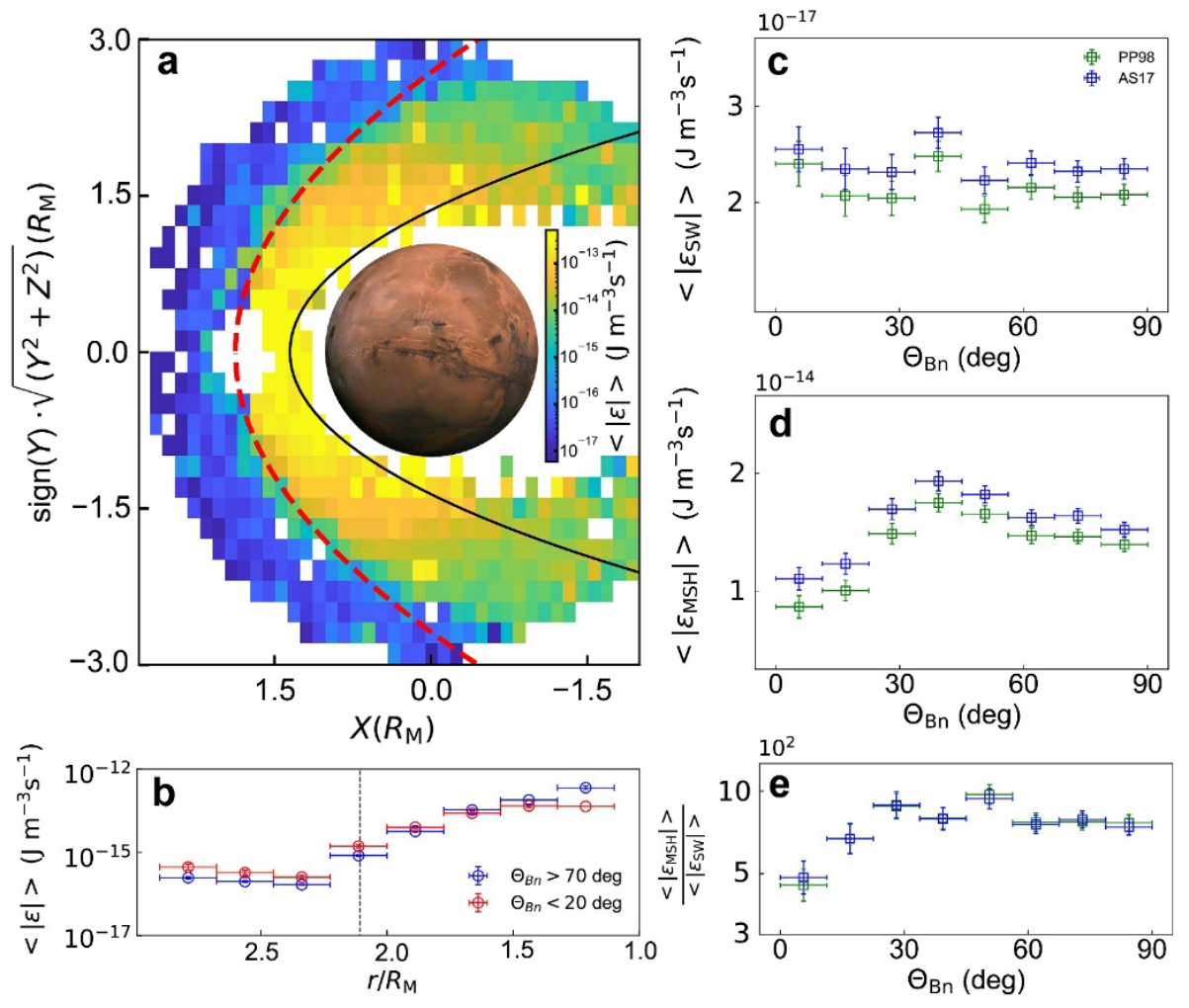

图2,(a)火星弓激波上下游太阳风湍流能量串级率的空间分布图。(b)太阳风湍流能量串级率随离火星距离的分布。(c-e)弓激波上游、下游太阳风湍流能量串级率以及上下游比值随激波法向角的分布。

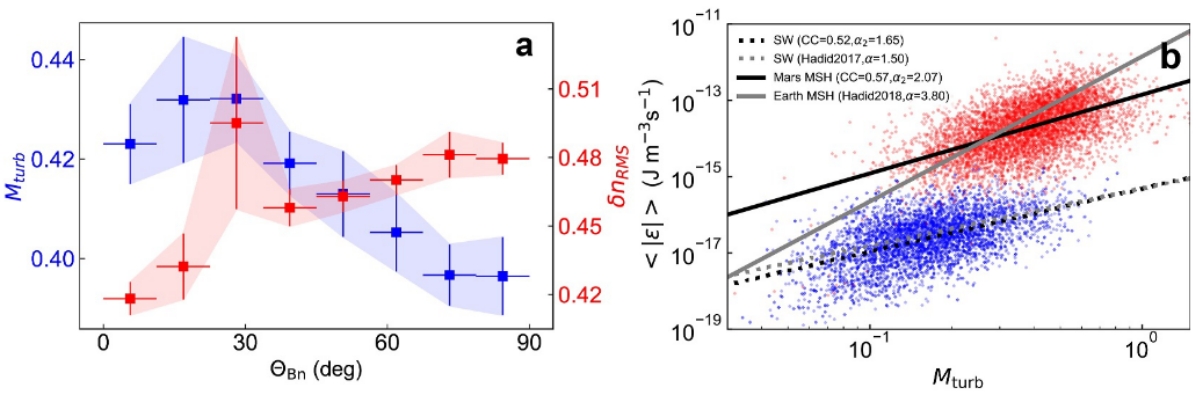

图3,(a)火星磁鞘湍动马赫数和密度扰动幅度随激波法向角的分布。(b)火星弓激波上游太阳风和下游磁鞘可压缩湍流能量串级率随湍动马赫数的统计分布。