2019年3月26日,应空间天气室邀请,中科院地质地球所张辉研究员在九章大厦709报告厅作了题为《面朝星辰大海---月球与近地空间各种相互作用现象的研究》的学术报告。

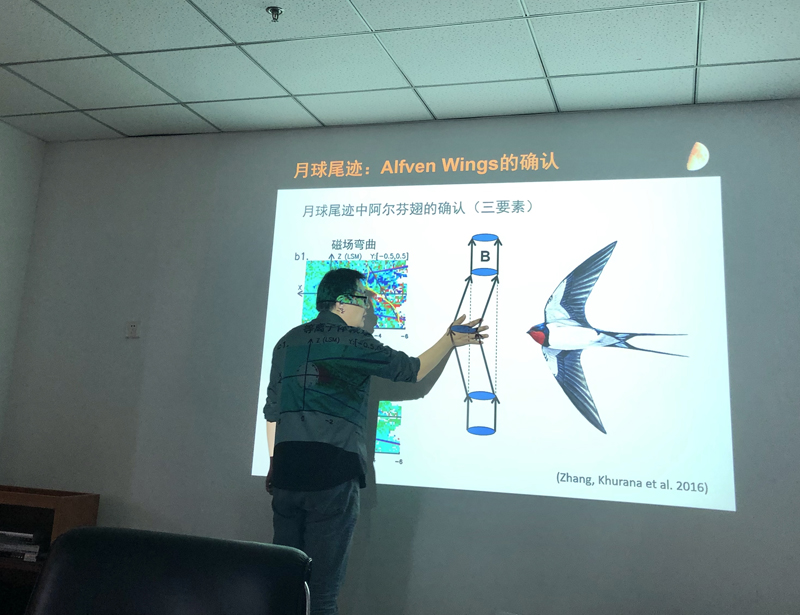

张辉研究员在报告中展示了月球与太阳风相互作用中尾迹的内部结构,阐述了月球尾迹中阿尔芬翅的存在,可能机理和作用。

阿尔芬翅是运动的磁化等离子体与星体相互作用过程中的常见现象(结构),阿尔芬翅表现为等离子体的减速、磁场在星体背后向星体方向的弯曲、并伴随有场向电流。因场向电流是磁流体阿尔芬波的特有特征,因此上述的现象才被称之为“阿尔芬翅”。以往的研究认为,阿尔芬翅主要源于亚声速的磁流体被星体的磁场结构、有限电导率的电离层或者围绕星体的带电尘埃源阻挡。例如,Rhea与土星磁层(亚声速)或者Io与木星磁层(亚声速)相互作用就存在这一类的阿尔芬翅结构。

学术界一直认为,地球的月球与超声速磁流体(太阳风)相互作用过程中没有阿尔芬翅现象。由于地球的磁层相对较小,月球大多时间都是位于太阳风中。一方面太阳风是超声速的,这是尾迹形成的必要条件,由于尾迹结构复杂,阿尔芬翅结构通常被掩盖;另一方面月球本身的空间物理特性比较简单,既没有全球的磁场结构,也没有明显的有限电导率的电离层,根据以往的研究经验,这些条件通常也不构成阿尔芬翅形成的要素。因此,月球阿尔芬翅从来没有研究过。

张辉等人利用美国的ARTEMIS卫星的观测数据,重构了月球尾迹的结构以及各种等离子体和电磁场参数在该结构中的分布,发现太阳风在月球尾迹中存在明显的减速过程;磁力线也向月球一侧鼓起。由于空间中很难实施电流的直接观测,张辉等人进一步发展了月球与太阳风相互作用的数值模型,模拟重现了观测结果,并进一步揭示:这些结构伴随着场向电流。因此,月球尾迹中的阿尔芬翅结构得以确认。

报告现场气氛热烈,职工和学生们和张辉研究员进行了积极的讨论交流。

张辉

中国科学院地质与地球物理研究所研究员。

1998年9月-2007年6月,于北京大学地球物理系学习,2007年6月于北京大学获空间物理博士学位。2007年8月至2011年12月,加州大学洛杉矶分校博士后科研工作,后转为助理研究员。2011年12月入职中国科学院地质与地球物理研究所,任研究员。

主要从事磁层物理与月球空间环境方面研究。详细研究了磁层亚暴的物理过程;系统研究了磁层顶的磁通量传输事件的产生、内部结构和发展演化过程;研究了月球与太阳风相互作用过程。